Фундаментальные исследования. Методика проведения анализа ликвидности и платежеспособности организации Нужна помощь по изучению какой-либы темы

Предприятия, функционирующие в условиях рыночной экономики тесно взаимосвязаны между собой. При выборе партнеров одним из важнейших критериев построения взаимоотношений хозяйствующих субъектов является платежеспособность. Неплатежеспособное предприятие непривлекательно ни для поставщиков, ни для инвесторов, оно создает угрозу потери как собственных, так и привлеченных ресурсов.

Исходя из различных подходов к оценке платежеспособности, платежеспособность следует трактовать как возможность предприятия своевременно расплачиваться по текущим обязательствам за счет ликвидных оборотных активов, при этом осуществляя бесперебойную текущую деятельность. Оценка платежеспособности на определенную дату - это сопоставление оборотных активов и краткосрочной задолженности. При этом, предприятие считается платежеспособным, если наблюдается положительная разница между суммой ликвидных оборотных активов и величиной краткосрочных обязательств, которая должна быть не менее стоимости запасов, необходимых для продолжения бесперебойной работы предприятия.

Платежеспособность любого российского предприятия подвержена множеству негативных влияний, которые в какой-то момент достигают своей «критической массы». Затем эти влияния трансформируются в неплатежеспособность, что неизбежно приводит хозяйствующий субъект к банкротству. Анализ платежеспособности, как в прочем и анализ любого объекта, представляет собой анализ комплекса взаимосвязанных факторов, снижающих платежеспособность.

К внешним факторам воздействия относят достижения техники, всеобщую глобализацию промышленных и финансовых рынков, колебания цен, налоговые асимметрии, операционные издержки, изменения в законодательстве, усиление конкуренции и другие факторы. Среди внутренних факторов, от которых зависит качественный уровень принимаемых финансовых решений, необходимость обеспечения ликвидности предприятия, не расположенность субъектов финансового управления (в том числе акционеров) к риску, невысокий уровень специального образования финансовых менеджеров, возникающие противоречия их интересов и интересов собственников.

Оценивая основные внутренние факторы, влияющие на платежеспособность предприятия необходимо обратить внимание на их всесторонний характер, охватывающий объекты анализа, виды деятельности, квалификацию кадров, форму собственности и т.д.(1)

Основные внешние факторы - это в факторы, связанные с неуклонным развитием российской и мировой экономики в целом. Глобализация рынков, достижения науки и практики, конкуренция с одной стороны дают хозяйствующим субъектам массу возможностей, а с другой требуют более пристального внимания менеджмента всех уровней к управлению финансами.

Искусство финансового управления заключается в сочетании действий и решений по обеспечению устойчивого текущего положения предприятия, его платежеспособности и ликвидности, а также перспектив развития, подкрепленных долгосрочными источниками финансирования, формирующими структуру активов. Оперативное реагирование на изменение внешних и внутренних факторов - обязательное требование для эффективного финансового управления. (2)

Целью современного финансового анализа является прогнозирование неблагоприятных ситуаций, в том числе и неплатежеспособности предприятия. Для достижения данной цели мы предлагаем выделить четыре зоны платежеспособности.

1. Зона абсолютной платежеспособности. Если предприятие обладает достаточным количеством средств для покрытия текущих обязательств за счет текущей деятельности или за счет части активов без нарушения бесперебойной работы предприятия, то данный хозяйствующий субъект абсолютно платежеспособен. При этом показатель абсолютной платежеспособности определяется как отношение суммы среднемесячного дохода (ДСМ) и денежных средств на расчетных счетах (ДС) к величине текущих обязательств (ТО) и величина результативного показателя должна быть не менее единицы:

Па = (ДСМ+ДС)/ ТО ≥ 1

2. Зона текущей платежеспособности. Если суммы доходов и денежных средств недостаточно для покрытия текущих обязательств, то необходимо перейти к детальной оценке мобильных средств предприятия, среди которых прежде всего дебиторская задолженность, срок оплаты по которой ожидается в течение 12 месяцев (ДЗ) и краткосрочные финансовые вложения (КФВ) представляет собой «отложенную» выручку. При этом показатель текущей платежеспособности определяется как отношение суммы среднемесячного дохода (ДСМ), денежных средств (ДС), дебиторской задолженности, срок оплаты по которой ожидается в течение 12 месяцев (ДЗ) и краткосрочных финансовых вложений (КФВ) к величине текущих обязательств (ТО) и величина результативного показателя должна быть также не менее единицы:

Пт = (ДСМ+ДС+ДЗ+КФВ)/ТО ≥ 1

3. Зона критической платежеспособности. Далее оценивая наличие мобильных средств предприятия очевидно, что значительный удельный вес в их величине занимают запасы, большая часть которых (вся величина, если она оптимальна) не может быть принята в расчет на следующем этапе оценки платежеспособности, так как это нарушит бесперебойную работу предприятия. При этом показатель критической платежеспособности определяется как отношение разности между суммой среднемесячного дохода (ДСМ) и величиной текущих активов (ТА) за минусом величины запасов, необходимых для бесперебойной работы предприятия (Зн) к величине текущих обязательств и величина результативного показателя равна единице:

Пк = (ДСМ + (ТА - Зн)) / ТО = 1

4. Зона неплатежеспособности. Если при расчете показателя критической платежеспособности его величина менее единицы, то это свидетельствует о недостатке среднемесячного дохода и величины «свободных» мобильных активов для покрытия текущих обязательств и предприятие переходит в разряд неплатежеспособных. Предложенная нами методика оценки платежеспособности хозяйствующего субъекта не предусматривает дальнейший углубленный анализ активов предприятия, т.е. их иммобилизованной части, хотя теоретически это реально возможно.

Очевидно, что платежеспособностью предприятия можно управлять. При этом необходимо учитывать, что проблемы поддержания платежеспособности хозяйствующего субъекта сопряжены с решением целого ряда задач оперативного и стратегического управления деятельностью предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Гончаров А.И. Системная связь внешних и внутренних факторов, снижающих платежеспособность российских промышленных предприятий // Экономический анализ: теория и практика. - 2004.- №15. - С.37-42.

- Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой привлекательности и антикризисное управление финансовыми ресурсами организации // Экономический анализ: теория и практика.- 2004.-№ 7.-С.16-24.

Библиографическая ссылка

Виноходова А.Ф., Марченкова И.Н. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Фундаментальные исследования. – 2009. – № 1. – С. 53-54;URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=1708 (дата обращения: 04.01.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Краткое описание

Целью настоящей курсовой работы является рассмотрение современных методик анализа ликвидности и платежеспособности предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Рассмотреть понятия и виды ликвидности и платежеспособности предприятия;

Сравнить методики анализа ликвидности и платежеспособности;

Выявить проблему методик оценки ликвидности и платежеспособности предприятия;

Проследить сходства и различия методик отечественных авторов.

ВВЕДЕНИЕ 3

1.1 Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия, их виды 4

1.2 Сравнительная характеристика методик анализа и систем показателей оценки ликвидности и платежеспособности предприятия 10

2 Анализ финансового состояния ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 21

2.1 Краткая характеристика деятельности ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 21

2.2 Анализ имущественного состояния и капитала ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 22

2.3 Анализ ликвидности баланса ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 30

2.4 Оценка финансовой устойчивости ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 36

2.5 Оценка несостоятельности ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 44

2.6 Анализ финансовых результатов деятельности ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 45

2.7 Оценка деловой активности ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57

Список используемой литературы: 60

Прикрепленные файлы: 1 файл

На основе указанных предпосылок логично сформулировать следующее определение. Ликвидность предприятия – синтетический учетно-аналитический показатель, характеризующий способность предприятия погашать в установленное время, а в отдельных случаях – и с нарушением сроков оплаты свои обязательства как за счет собственных, так и на основе привлеченных средств.

Ликвидность активов является условием ликвидности баланса, ликвидность баланса – условием ликвидности предприятия. Следовательно, ликвидность активов является основной платежеспособности. Но в то же время, если предприятия имеет высокий имидж и постоянно является платежеспособным, ему легче поддерживать ликвидность активов.

Считается, что баланс является абсолютно ликвидным, если

группы активов А1, А2, А3 превышают, соответственно, группы пассивов

П1, П2 и П3, а имущество четверной группы (А4) меньше постоянных пассивов (П4). Так, если последнее неравенство (А4<П4) не вызывает сомнение, т.к. отражает наличие у предприятия собственных оборотных средств, то первые три неравенства, с практической точки зрения, не всегда корректны.

Например, если говорить о первой группе неравенств (А1>П1), то

следует отметить, что не каждое предприятия может себе позволить иметь на расчетном счете, в кассе суммы средств превышающие или равные величине кредиторской задолженности, т.к. это ведет к замедлению оборачиваемости данных активов и всего имущества в целом. Конечно, когда организация имеет в наличие краткосрочные финансовые вложения, указанное условие может быть выполнено. Но и здесь следует обратить внимание на качественный состав этих активов, т.к. нельзя относить к высоколиквидным средствам активы, которые приобретены (вложены) на срок свыше 1 месяца.

1.2 Сравнительная характеристика методик анализа и систем показателей оценки ликвидности и платежеспособности предприятия

В современных условиях хозяйствования особую актуальность приобретает анализ ликвидности и платежеспособности организации.

В настоящий момент времени в России действует достаточно большое количество методик оценки ликвидности и платежеспособности, различающиеся между собой, как составом рассчитываемых и анализируемых показателей, так и их количеством и внутренним содержанием. Поэтому аналитику иногда достаточно сложно выбрать наиболее приемлемый алгоритм расчета необходимого показателя. С другой точки зрения результаты расчетов, полученные на основе предлагаемых методик, не всегда точно отражают реальное состояние дел в организации, ввиду того, что традиционным методикам присущи следующие недостатки:

Статичность - расчеты делаются на определенную дату и не отражают будущих поступлений и расходований средств, как от обычной, так и от финансовой и инвестиционной деятельности;

Формальность - расчеты осуществляются по данным за прошедший

период и не учитывают перспективные действия субъекта хозяйствования,

направленные на совершенствование управления финансовыми процесса-

ми на предприятии с целью обеспечения ликвидности и платежеспособности;

Многообразность – предлагаемые учеными- аналитиками способы оценки ликвидности и платежеспособности организации, различаются, как количеством используемых показателей, так и способами их расчета;

Универсальность – предлагаемые алгоритмы расчета не учитывают отраслевой принадлежности предприятия.

Традиционно платежеспособность и ликвидность организации принято измерять абсолютными и относительными показателями.

В первом случае, аналитик производит группировку статей актива и пассива баланса, а затем исчисляет их платежный излишек или недостаток.

Расчет абсолютных показателей достаточно удобен и прост, но у него есть достаточно существенные недостатки.

Точную оценку степени платежеспособности и ликвидности предприятия принято осуществлять на основе относительных показателей, т.е. на основе расчета коэффициентов, приведенных в таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что в настоящее время, для оценки ликвидности и платежеспособности организации действует множество методик, отличающихся друг от друга по составу и количеству исследуемых показателей.

Таблица 1 – Относительные показатели ликвидности и платежеспособности организаций

Продолжение таблицы 4

Состав относительных показателей |

|

Коэффициент платежеспособности за период. Степень платежеспособности по текущим обязательствам. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам. Коэффициент задолженности фискальной системе. |

|

4. Чернов В.А. |

Общий показатель ликвидности баланса. Общая степень платежеспособности. |

5. Савицкая Г.В. |

Коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. |

6. Любушин Н.П. |

Коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент критической ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности. |

7. Гиляровская Л.Т. |

Коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент критической ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности. |

8. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. |

Коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент быстрой ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Коэффициент общей платежеспособности. Соотношение долгосрочного заемного капитала к собственному. Коэффициент утраты (восстановления) платежеспособности. |

9. Прыкина Л.В. |

Коэффициент общей (текущей) ликвидности. Коэффициент критической ликвидности. Коэффициент общей задолженности. Коэффициент долгосрочной задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент маневренности. |

Однако, как видно из данных таблицы 1, нет ни одной методики, где не осуществлялся бы расчет коэффициентов абсолютной ликвидности, быстрой (срочной) ликвидности и текущей ликвидности. Этот факт говорит о важности указанных критериев для целей анализа финансового состояния, значимость которых заключается в том, что на их основе производится расчет оптимальной структуры оборотных активов хозяйствующего субъекта.

В то же время, анализируя другие показатели платежеспособности, которые приведены в представленных методиках, то следует отметить, что одни из них – такие как: 1) степень платежеспособности по текущим обязательствам, 2) коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, 3) коэффициент задолженности фискальной системе, 4) общий показатель ликвидности баланса, 5) общая степень платежеспособности, 6) коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, 7) соотношение долгосрочного заемного капитала к собственному, 8) коэффициент долгосрочной задолженности - детализируют уровень платежеспособности хозяйствующего субъекта, а другие - характеризуют степень финансовой устойчивости предприятия, подчеркивая тем самым наличие тесной взаимосвязи между платежеспособностью, ликвидностью и финансовой устойчивостью. Последнее отмеченное замечание прослеживается в методиках Ефимовой О.В., Чернова В.А., Селезневой Н.Н., Ионовой А.Ф., которые предлагают исчислять коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующие степень достаточности собственных оборотных средств для финансирования мобилизованных средств хозяйствующего субъекта, а точнее – запасов. В тоже время их идеи придерживается и Прыкина Л.В., предложившая при оценке платежеспособности, рассчитывать коэффициент маневренности, который показывает уровень мобильности структуры имущества организации.

Ранее было отмечено, что в предлагаемых различными авторами методиках анализа платежеспособности организации, основными показателями являются коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. Поэтому целесообразно остановиться на рассмотрении алгоритмов их расчета, которые представлены в таблице 2.

Абсолютная ликвидность |

Срочная ликвидность |

Текущая ликвидность |

||||

Методика расчета коэффициента |

Методика расчета коэффициента |

Нормативное значение коэффициента |

Методика расчета коэффициента |

Нормативное значение коэффициента |

||

Войтоловский Н.В. |

(ДС+КФВ) / (КО-ДБП-АП) |

(ДС+КФВ + КДЗ) / (КО-ДБП-АП) |

(ДС+КФВ + КДЗ + ДДЗ + НДС + ЗЗ – РБП - ПОА) / (КО-ДБП) |

|||

Ефимова О.В. |

(ДС+КФВ) / КЗ |

(ДС+КФВ+КДЗ + ДДЗ) / КО |

||||

Шеремет А.Д. |

(ДС+КФВ) / (КЗ+ККЗ) |

(ДС+КФВ + КДЗ) / (ККЗ+КЗ) |

(ОА-РБП) / КО |

|||

Чернов В.А. |

(ДС+КФВ)/ (КЗ+ККЗ) |

(ДС+КФВ + КДЗ) / (ККЗ+КЗ) |

ОА / (ККЗ + КЗ) |

|||

Савицкая Г.В. |

(ДС+КФВ) / КО |

(ДС+КФВ+КДЗ) / КО |

||||

Любушин Н.П. |

(ДС+КФВ) / (КО-ДБП – РПР) |

(ОА – ЗЗ – НДС) / (КО-ДБП – РПР) |

ОА-(РБП+НДС+ДДЗ+ДЗучр.) / (КО-ДБП – РПР) |

|||

Гиляровская Л.Т. |

(ДС+КФВ) / КО |

(ДС+КФВ+ДЗ+ПОА) / КО |

||||

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. |

(ДС+КФВ) / КО |

(ДС+КФВ+ДЗ) / КО |

||||

Прыкина Л.В. |

(ДС+КФВ) / КО |

(ДС+КФВ+ДЗ) / КО |

||||

Таблица 2 – Методические подходы к расчету коэффициентов абсолютной, срочной, текущей ликвидности

В этой таблице использованы следующие условные обозначения:

ДС – денежные средства;

КФВ – краткосрочные финансовые вложения;

КО – краткосрочные обязательства;

ДБП - доходы будущих периодов;

АП – авансы полученные;

КЗ – кредиторская задолженность;

ККЗ – краткосрочные кредиты и займы;

РПР – резервы предстоящих расходов;

ПОА – прочие оборотные активы;

ЗЗ – запасы и затраты;

НДС – НДС по приобретенным ценностям;

ДДЗ – долгосрочная дебиторская задолженность;

КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность;

РБП – расходы будущих периодов;

ДЗучр. – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;

ОА – оборотные активы.

Алгоритмы расчетов коэффициентов ликвидности и платежеспособности, приведенные в таблице 2, показали свою методическую схожесть. Несмотря на то, что данные методики традиционны, они несовершенны и требуют определенной корректировки.

Так, исследуя способы расчета коэффициента абсолютной ликвидности, было отмечено, что практически все авторы придерживаются позиции сравнивать высоколиквидные активы либо с краткосрочными обязательствами в целом, либо с суммой кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов и займов.

Данный алгоритм расчета требует уточнения.

Во-первых, не следует использовать в расчетах общую величину краткосрочных финансовых вложений ввиду того, что в составе данных средств представлены как достаточно срочные вложения, например, ценные бумаги, которые могут являться эквивалентами денежных средств, или вложения, срок погашения которых наступил (например, краткосрочные кредиты, выданные другим организациям) так и вложения, сделанные на срок, например, более 6 месяцев и возврат которых в хозяйствующий субъект для использования в качестве платежного средства потребует значительного времени. Поэтому, числитель формулы следует скорректировать путем включения в алгоритм расчета только денежные средства и наиболее срочных финансовые вложения, срок погашения, обращения по которым наступил.

Во-вторых, не следует использовать в расчетах общую сумму краткосрочных обязательств, т.к. в их составе присутствуют обязательства, не требующие срочного погашения. Например:

В рыночных условиях повышается значение анализа платежеспособности предприятия ввиду возрастания необходимости своевременной оплаты предприятием текущих платежей (долговых обязательств).

Оценка платежеспособности производится по данным бухгалтерского баланса на основе характеристики ликвидности оборотных активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, т.к. от степени ликвидности баланса зависит платежеспособность и ее перспектива.

Улучшение платежеспособности предприятия неразрывно связано с политикой управления оборотным капиталом, которая нацелена на минимизацию финансовых обязательств.

Иными словами, прибыль -- долгосрочная цель, но в краткосрочном плане даже прибыльное предприятие может стать банкротом из-за отсутствия денежных средств.

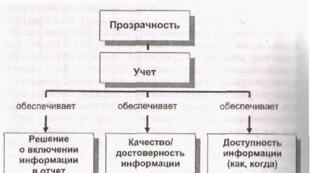

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы следующие основные приемы:

Структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, т.е. анализ ликвидности баланса;

Расчет финансовых коэффициентов ликвидности;

Анализ движения денежных средств за отчетный период.

На рисунке 1.2, приведена схема, отражающая приемы проведения оценки платежеспособности и ликвидности предприятия.

Рис. 1.2. Приемы проведения оценки платежеспособности и ликвидности предприятия

При анализе ликвидности баланса проводиться сравнение активов, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами, по пассиву сгруппированными по срокам их погашения.

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить степень обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами.

Главная цель анализа движения денежных потоков -- оценить способность предприятия генерировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов и платежей.

Анализ ликвидности баланса начинается с того, что все активы и пассивы предприятия делят на четыре группы (активы - в зависимости от скорости превращения в денежные средства; пассивы - в зависимости от срочности оплаты).

Главная задача оценки ликвидности баланса -- определить величину покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата) (рисунок 1.3).

Для проведения анализа актив и пассив баланса группируются:

Рис. 1.3. Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса

Классификация активов предприятия показана на рисунке 1.4.

Денежные средства в банке

А 1 наиболее и кассе предприятия

Ликвидные Краткосрочные ценные бумаги

Текущие А 2 быстро Дебиторская задолженность

активы реализуемые Депозиты

А 3 медленно Готовая продукция

реализуемые Незавершенное производство

Сырье и материалы

Постоянные А 4 трудно Оборудование

(финансовые) реализуемые Транспортные средства

активы Земля

Рис. 1.4. Классификация активов предприятия

Характеристики всех групп даны в таблице 1.1. Однако следует иметь в виду, что при расчете величины группы быстро реализуемых активов (группа АII) нужно, используя данные бухгалтерского учета, вычесть расходы, не перекрытые средствами фондов и целевого финансирования, и расчеты с работниками по полученным ими ссудам. Итог АII уменьшается также и на сумму иммобилизации по статьям прочих дебиторов и прочих активов, если она будет обнаружена в ходе внутреннего анализа. При расчете величины медленно реализуемых активов (группа АIII) нужно иметь ввиду, что, в их составе дополнительно учитываются вложения в уставные фонды других предприятий .

Таблица 1.1

Уплотненный баланс ликвидности

|

Платежный излишек или недостаток |

|||

|

А1 -наиболее ликвидные активы - денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). |

П1 -наиболее срочные обязательства - к ним относятся кредиторская задолженность, а также ссуды, не погашенные в срок. |

||

|

А2 - быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность и прочие активы. |

П2 -краткосрочные пассивы - краткосрочные кредиты и заемные средства. |

||

|

А3 -медленно реализуемые активы -статьи раздела II актива “Запасы и затраты” (за исключением “Расходов будущих периодов”), а также статьи из раздела I актива баланса “Долгосрочные финансовые вложения” (уменьшенные на величину вложений в уставные фонды других предприятий) и “Расчеты с учредителями”. |

П3 - долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные средства. |

||

|

А4 - труднореализуемые активы - статьи раздела I актива баланса “Основные средства и иные внеоборотные активы”, за исключением статей этого раздела, включенных в предыдущую группу. |

П4 - постоянные пассивы - статьи раздела III пассива баланса “Источники собственных средств”. Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы уменьшается на сумму иммобилизации оборотных средств по статьям раздела II актива и величину по статье “Расходы будущих периодов” и увеличивается на сумму строк 630-660. |

||

|

Баланс = А1+4 |

Баланс = П1+ 4 |

Примечание: величины А1-4 и П1-4 рассчитываются на начало и на конец отчетного периода; 0 - индекс показателя на начало периода; 1 - индекс показателя на конец периода.

Баланс ликвидности за несколько периодов дают представление о тенденциях к изменению финансового положения предприятия.

По показателям бухгалтерского баланса соотношения между активом и пассивом могут быть представлены в следующем виде. Абсолютно ликвидным будет считаться баланс, для которого выполняются следующие соотношения:

А4 ? П4.

А1 - наиболее ликвидные активы (суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов немедленно, а так же в эту группу включаются краткосрочные финансовые вложения).

А2 - быстро реализуемые активы (активы, для обращения которых в наличные средства требуется определенное время, т.е. дебиторская задолженность до 12 месяцев и прочие активы).

А3 - медленнореализуемые активы (наименее ликвидные активы - запасы, дебиторская задолженность через 12 месяцев, НДС).

А4 - труднореализуемые активы (активы, которые предназначены для использования в хозяйственной деятельности в течение продолжительного периода времени, т.е. внеоборотные активы).

П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок).

П2 - краткосрочные пассивы (краткосрочные заемные кредиты банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты).

П3 - долгосрочные пассивы (долгосрочные заемные кредиты и прочие долгосрочные пассивы).

П4 - постоянные пассивы (статьи 3 раздела баланса - капитал и резервы, так же доходы будущих периодов, фонды потребления и резервы предстоящих расходов и платежей).

Это означает, что в графе “Платежный излишек или недостаток” таблицы 1.1, все значения должны быть положительными. Выполнение первых трех соотношений из (*) равнозначно тому, что текущие активы превышают обязательства предприятия перед внешними кредиторами, и четвертое неравенство будет в этом случае выполняться автоматически. Выполнение четвертого соотношения свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств (минимальное условие финансовой устойчивости).

Если не будет выполняться хотя бы одно из неравенств (*), баланс предприятия не может считаться абсолютно ликвидным. При этом недостаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком по другой группе (в сумме итоги балансов должны быть равны). Однако компенсация имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более ликвидные .

В теории и практике рыночной экономики известны и некоторые другие показатели, используемые для детализации и углубления анализа перспектив платежеспособности. Наиболее важное значение из них имеют доход и способность зарабатывать, так как именно эти факторы являются определяющими для финансового здоровья предприятия. Под способностью зарабатывать понимается способность предприятия постоянно получать доход от основной деятельности в будущем. Для оценки этой способности анализируются коэффициенты достаточности денежных средств и их капитализации.

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидности.

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназначенных для непосредственной реализации, так и задействовать в технологическом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены предприятием в предстоящем периоде.

Расчет основывается на том, что виды различных оборотных средств обладают различной степенью ликвидности: абсолютно ликвидные денежные средства, далее по убывающей степени ликвидности следуют краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, запасы и затраты. Поэтому для оценки платежеспособности и ликвидности предприятия применяют показатели, которые различаются в зависимости от порядка включения их в расчет ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств.

В исследуемом методе заложены ограничения информативного характера, поэтому при проведении анализа платежеспособности и ликвидности предприятия с использованием коэффициентов ликвидности внешний аналитик может столкнуться с некоторыми трудностями, например такими:

Статичность показателей. Представленные коэффициенты одномоментны, рассчитываются на основе балансовых дынных, составленных на определенную дату;

Малая информативность для прогнозирования. Трудно определить, способно ли предприятие генерировать денежные средства в объеме достаточном для осуществления инвестиций;

Неполноценная и недостаточная информационная база для расчета. Это связано с ограничениями, заложенными в финансовую отчетность. Предприятие на основе проводимой учетной политики может показывать в балансе завышенные значения дебиторской задолженности (за счет «неликвидных» статей) и вести неполный учет обязательств. В том случае показывается сумма основного долга без процентов за использование заемных средств и др.

Главное достоинство показателей -- простота и наглядность -- может обернуться существенным недостатком -- неточностью выводов.

Поэтому следует осторожно подходить к оценке платежеспособности предприятия этим методом.

Система базовых показателей экономического анализа приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Финансовые коэффициенты платежеспособности

|

Наименование показателя |

Нормальное ограничение |

Пояснения |

|

|

1. Общий показатель платежеспособности |

A1+0,5A2+0,3А3/ П1+0,5П2+0,3П3 |

||

|

2. Коэффициент абсолютной ликвидности |

денежные средства + краткосрочные финансовые вложения/ текущие обязательства |

(зависит от отраслевой принадлежности организации; д/производственных предприятий оптимальное значение |

Показывает, какую часть текущей краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений |

|

3. Коэффициент текущей ликвидности |

оборотные активы/ текущие обязательства |

Необходимое значение оптимальное |

Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам т расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства |

|

Оборотные активы |

(чем больше, тем лучше) |

||

|

Коэффициент обеспеченности собственными средствами |

Собственный капитал-внеоборотные активы/ Оборотные активы |

(чем больше, тем лучше) |

Характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, необходимых для ее текущей деятельности |

Анализом платежеспособности и кредитоспособности предприятия занимаются не только руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы. С целью изучения эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий кредитования, определение степени риска, поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступления средств в бюджет и т.д. . В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний.

Внутренний анализ проводится службами предприятия и его результаты используются для планирования, прогнозирования и контроля. Его цель - установить планомерное поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия, получение максимума прибыли и исключение банкротства.

В целях углубленного анализа состояния активов целесообразно сгруппировать все оборотные активы по категориям риска. К примеру, имеется большая вероятность того, что дебиторскую задолженность будет легче реализовать, чем незавершенное производство, или расходы будущих периодов.

В развитие проведенного анализа целесообразно оценить тенденцию изменения соотношений труднореализуемых активов и общей величины активов, а также труднореализуемых активов и легкореализуемых активов. Тенденция к росту названных соотношений указывает на снижение ликвидности.

Таблица 1.3

|

Степень риска |

текущих активов |

Доля группы в общем объеме текущих активов, % |

Отклонение (гр.4 - гр.3) |

|

|

Минимальная |

Наличные денежные средства, легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги. |

|||

|

Дебиторская задолженность с нормальным финансовым положением + запасы (исключая залежалые) + готовая продукция, пользующаяся спросом. |

||||

|

Продукция производственно-технического назначения, незавершенное строительство, расходы будущих периодов. |

||||

|

Дебиторская задолженность предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении, запасы готовой продукции, залежалые запасы, неликвиды. |

Внутренний анализ краткосрочной задолженности проводится на основании данных аналитического учета расчетов с поставщиками, полученных кредитов банка, расчетов с прочими кредиторами. В ходе анализа проводится выборка обязательств, сроки погашения которых наступают в отчетном периоде, а также отсроченных и просроченных обязательств.

Для целей анализа состояния расчетов с поставщиками используется таблица 1.4.

Таблица 1.4

Ведомость учета расчетов с поставщиками (на 01.01.2008г.)

|

№ счета- фактуры. |

Задолженность на начало |

Возникло обязательство в отчетном месяце |

Оплачено |

Задолжен ность на конец месяца |

|||||

|

та обр-ния |

предприятию, т.р. |

предприя |

|||||||

|

ЗАО «Сибур-Геотекстиль» № 151 |

|||||||||

|

ООО «Легпром» № 642/4 |

|||||||||

|

ОАО «Агро-Ин» № 3022 |

|||||||||

|

ООО «АВК-С» № А54/2 |

|||||||||

|

ОАО «СибАгро» №32780 |

|||||||||

Скрытая кредиторская задолженность предприятия возникает в случае распространенной в настоящее время формы расчетов с покупателями на условиях предоплаты.

Анализ состояния кредиторской задолженности предприятия его покупателям показан в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Анализ состояния расчетов с покупателями и заказчиками (на 01.01.2008г.)

Из таблицы 1.5 видно, скрытая кредиторская задолженность предприятия составила 248 тыс.руб., из них 148 тыс.руб. - со сроком образования более трех месяцев.

Аналогично анализируется состояние задолженности предприятия по полученным ссудам банка, займам, прочим кредиторам. На ликвидность предприятия значительное влияние оказывает срок предоставления кредита.

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его цель - установить возможность выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери.

Анализ платежеспособности предприятия осуществляют путем соизмерения наличия и поступления средств с платежами первой необходимости . Различают текущую и ожидаемую (перспективную) платежеспособность.

Текущая платежеспособность определяется на дату составления баланса. Предприятие считается платежеспособным, если у него нет просроченной задолженности поставщикам, по банковским ссудам и другим расчетам. Способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам называют текущей ликвидностью (платежеспособностью).

Обобщающим показателем текущей ликвидности является коэффициент покрытия, который показывает, сколько текущих активов приходится на 1 рубль текущих обязательств. Его преимущество перед другими показателями ликвидности в том, что он учитывает всю величину оборотных активов. Однако при этом необходимо иметь в виду, что составляющие суммы оборотных активов достаточно разнородны по степени ликвидности. Если денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, как уже отмечалось, абсолютно ликвидные оборотные активы, то в составе дебиторской задолженности может быть безнадежная часть, а в составе запасов -- труднореализуемые или вообще неликвидные материальные ценности. Оценка уровня коэффициента текущей ликвидности без учета этих обстоятельств может привести к неточным выводам.

Для изучения причин изменения текущей ликвидности следует использовать факторный анализ.

На основе метода долевого участия устанавливают влияние динамики различных групп текущих активов и пассивов на уровень коэффициента текущей ликвидности.

Факторы, воздействующие на формирование коэффициента текущей ликвидности, отражены на рисунке 1.5. Они могут быть детализированы, например, запасы можно подразделить на производственные запасы, производственные затраты, в свою очередь, производственные запасы -- на запасы сырья и материалов, готовой продукции и др.

Рис. 1.5. Блок-схема факторного анализа коэффициента текущей ликвидности

Для определения текущей платежеспособности необходимо платежные средства на соответствующую дату сравнить с платежными обязательствами на эту же дату. Идеальный вариант, если коэффициент будет составлять единицу или немного больше.

Ожидаемая (перспективная) платежеспособность определяется на конкретную предстоящую дату путем сравнения суммы его платежных средств со срочными (первоочередными) обязательствами предприятия на эту дату.

Под ожидаемой (перспективной) платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам .

Для оценки платежеспособности используется информация, характеризующая общую величину и структуру оборотных (= текущих активов) и краткосрочных обязательств (= текущих пассивов). Поскольку показатели платежеспособности рассчитываются на основании фактических (ретроспективных) данных бухгалтерской отчетности, их использование для оценки будущей способности не может считаться вполне бесспорным. С этой точки зрения, лучшим способом оценки ликвидности предприятия может быть составление прогнозных финансовых отчетов.

Чтобы определить текущую платежеспособность, необходимо ликвидные средства первой группы сравнить с платежными обязательствами первой группы. Идеальный вариант, если коэффициент будет составлять единицу или немного больше. По данным баланса этот показатель можно рассчитать только один раз в месяц или квартал. Предприятия же производят

расчеты с кредиторами каждый день. Поэтому, для оперативного анализа текущей платежеспособности, ежедневного контроля за поступлением средств от продажи продукции, от погашения дебиторской задолженности и прочими поступлениями денежных средств, а также для контроля за выполнением платежных обязательств перед поставщиками и прочими кредиторами составляется платежный календарь (план платежей точной даты), в котором, с одной стороны, отражается график поступления денежных средств от всех видов деятельности в течение прогнозного периода времени (1, 5, 10, 15 дней, месяц), а с другой стороны - график предстоящих платежей (налогов, заработной платы, формирования запасов, погашения кредитов и процентов по ним и т.д.).

Оперативный платежный календарь составляется на основе данных об отгрузке и реализации продукции, о закупках средств производства, документов о расчетах по оплате труда, на выдачу авансов работникам, выписок со счетов банков и др. (таблица 1.6).

Таблица 1.6

Оперативный платежный календарь на 11.01.07г. ООО «ТехАгро-Сибирь»

|

Платежные средства |

Сумма, т.р. |

Платежные обязательства |

Сумма, т.р. |

|

Остаток денежных средств: |

Выплата заработной платы |

||

|

Отчисления в фонд социальной защиты |

|||

|

На счетах в банке |

|||

|

Ценные бумаги со сроком погашения до 11.01.07г. |

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды |

||

|

Поступления денежных средств до 11.01.07г. |

Оплата счетов поставщиков |

||

|

От реализации продукции |

Оплата процентов за кредиты банка |

||

|

От прочей реализации |

Возврат кредита |

||

|

От финансовой деятельности |

Погашение прочей кредиторской задолженности |

||

|

Авансы полученные от покупателей |

Прочие платежи |

||

|

Кредиты, займы |

|||

|

Погашение просроченной дебиторской задолженности |

|||

|

Превышение платежных средств над обязательствами |

|||

Платежный календарь дает возможность финансовым службам предприятия осуществлять оперативный контроль за поступлением и расходованием денежных средств, своевременно фиксировать изменение финансовой ситуации и вовремя принимать корректирующие меры по синхронизации положительного и отрицательного денежных потоков и обеспечению стабильной платежеспособности предприятия .

При анализе платежеспособности, кроме количественных показателей, следует изучить качественные характеристики, не имеющие количественного изменения, которые могут быть охарактеризованы, как зависящие от финансовой гибкости предприятия.

Финансовая гибкость характеризуется способностью предприятия противостоять неожиданным перерывам в поступлении денежных средств в связи с непредвиденными обстоятельствами. Это означает способность брать в долг из различных источников, увеличивать акционерный капитал, продавать и перемещать активы, изменять уровень и характер деятельности предприятия, чтобы выстоять в изменяющихся условиях.

Способность брать в долг денежные средства зависит от разных факторов и подвержена быстрому изменению. Она определяется доходностью, стабильностью, относительным размером предприятия, ситуацией в отрасли, составом и структурой капитала. Больше всего она зависит от такого внешнего фактора, как состояние и направления изменения кредитного рынка. Способность получать кредиты является важным источником денежных средств, когда они нужны, и также важна, когда предприятию необходимо продлить краткосрочные кредиты. Заранее договоренное финансирование или открытые кредитные линии (кредит, который предприятие может взять в течение определенного срока и на определенных условиях) - более надежные источники получения средств при необходимости, чем потенциальное финансирование. При оценке финансовой гибкости предприятия принимается во внимание рейтинг его векселей, облигаций и привилегированных акций; ограничение продажи активов; степень случайности расходов, а также способность быстро реагировать на изменяющиеся условия, такие, как забастовка, падение спроса или ликвидация источников снабжения.

Низкий уровень платежеспособности, т.е. недостаток денежных средств и наличие просроченных платежей, может быть случайным (временным) и хроническим (длительным). Поэтому анализируя состояние платежеспособности предприятия, нужно рассматривать причины финансовых затруднений, частоту их образования и продолжительность просроченных долгов.

Для выяснения причин изменения показателей платежеспособности большое значение имеет анализ выполнения плана по притоку и оттоку денежных средств. Для этого данные отчета о движении денежных средств сравнивают с данными финансовой части бизнес-плана.

В первую очередь следует установить выполнение плана по поступлению денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и выяснить причины отклонения от плана. Особое внимание следует обратить на использование денежных средств, т.к. даже при выполнении доходной части бюджета предприятия перерасходы и нерациональное использование денежных средств могут привести к финансовым затруднениям.

Расходная часть финансового бюджета предприятия анализируется по каждой статье с выяснением причин перерасхода, который может быть оправданным и неоправданным. По итогам анализа должны быть выявлены резервы увеличения планомерного притока денежных средств для обеспечения стабильной платежеспособности предприятия в перспективе.

Для изучения факторов формирования положительного, отрицательного и чистого денежных потоков рекомендуется использовать прямой и косвенный методы .

Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как валовой, так и чистый поток денежных средств предприятия в отчетном периоде. При применении этого метода используются непосредственно данные бухгалтерского учета и отчета о движении денежных средств, характеризующие все виды их поступлений и расходования. Различия результатов расчета денежных потоков прямым и косвенным методами относятся только к операционной деятельности.

По операционной деятельности чистого денежного потока (ЧДПод) прямым методом определяется следующим образом:

ЧДПод = Врп + Пав + Ппод - Отмц - ЗП - НП - ПВод,

где Врп - выручка от реализации продукции и услуг,

Пав - полученные авансы от покупателей и заказчиков,

ППод - сумма прочих поступлений от операционной деятельности,

Отмц - сумма средств, выплаченная за приобретенные товарно-материальные ценности,

ЗП - сумма выплаченной заработной платы персоналу предприятия,

НП - сумма налоговых платежей в бюджет и во внебюджетные фонды,

ПВод - сумма прочих выплат в процессе операционной деятельности.

Сопоставляя фактические данные по каждой статье поступления и расходования денежных средств с базовыми данными (плана, предшествующего периода), можно сделать выводы относительно способности предприятия наращивать денежные средства в результате своей основной деятельности. Если результатом основной деятельности является не приток, а отток денежных средств и эта ситуация повторяется из года в год, то это может привести в конечном итоге к несостоятельности предприятия, т.к. приток денежных средств от основной деятельности является основным стабильным источником и гарантом погашения внешнего долга.

Одно из преимуществ прямого метода состоит в том, что он показывает общие суммы поступлений и платежей и концентрирует внимание на те статьи, которые генерируют наибольший приток и отток денежных средств. Однако данный метод не раскрывает взаимосвязи величины финансового результата и величины изменения денежных средств, в частности, не показывает, почему возникает ситуация, когда прибыльное предприятие является неплатежеспособным.

Косвенный метод более предпочтителен с аналитической точки зрения, т.к. позволяет объяснить причины расхождений между финансовыми результатами и свободными остатками денежной наличности.

Расчет чистого денежного потока косвенным методом осуществляется путем соответствующей корректировки чистой прибыли на сумму изменений в запасах, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и других статей актива, относящихся к текущей деятельности.

Источниками информации для расчета и анализа денежных потоков косвенным методом являются отчетный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Расчет чистого денежного потока осуществляется по видам деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой) и в целом по предприятию.

По операционной (основной) деятельности чистый денежный поток (ЧДПод) рассчитывается следующим образом:

ЧДПод = ЧПод + А?ДЗ?Зтмц?КЗ?ДБП?Р?Пав?Вав,

где ЧПод - сумма чистой прибыли предприятия от операционной деятельности,

А - сумма амортизации основных средств и нематериальных активов,

ДЗ - изменение суммы дебиторской задолженности,

Зтмц - изменение суммы запасов и НДС по приобретенным ценностям, входящих в состав оборотных активов,

КЗ - изменение суммы кредиторской задолженности,

ДБП - изменение суммы доходов будущих периодов,

Р - изменение суммы резерва предстоящих расходов и платежей,

Пав - изменение суммы полученных авансов,

Вав - изменение суммы выданных авансов.

Таким образом, косвенный метод наглядно показывает различие между чистым финансовым результатом и чистым денежным потоком предприятия. С помощью ряда корректировочных процедур финансовый результат предприятия (чистая прибыль или убыток) преобразуется в величину чистого денежного потока от операционной деятельности.

По инвестиционной деятельности сумма чистого денежного потока определяется как разность между суммой выручки от реализации внеоборотных активов и суммой инвестиций на их приобретение.

ЧДПид = Вос + Вна + Вдфа + Вса + Дп - Пос?НКС - Пна - Пдфа - Пса,

где Вос - выручка от реализации основных средств,

Вна - выручка от реализации нематериальных активов,

Вдфа - сумма выручки от реализации долгосрочных финансовых активов,

Вса - выручка от реализации ранее выкупленных акций предприятия,

Дп - сумма полученных дивидендов и процентов по долгосрочным ценным бумагам,

Пос - сумма приобретенных основных средств,

НКС - изменение остатка незавершенного капитального строительства,

Пна - сумма приобретения нематериальных активов,

Пдфа - сумма приобретения долгосрочных финансовых активов,

Пса - сумма выкупленных собственных акций предприятия.

По финансовой деятельности принято отражать притоки и оттоки денежных средств, связанные с использованием внешнего финансирования. Сумма чистого денежного потока определяется как разность между суммой финансовых ресурсов, привлеченных из внешних источников, и суммой выплаченного основного долга и суммой выплаченных дивидендов собственникам предприятия:

ЧДПфд = Пск + Пдк + Пкк + БЦФ - Вдк - Вкк - Вд,

где Пск - сумма дополнительно привлеченного из внешних источников собственного капитала (денежные поступления от выпуска акций и других долевых инструментов, а также дополнительных вложений собственников),

Пдк - сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов и займов,

Пкк - сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов и займов,

БЦФ - сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого финансирования предприятия,

Вдк - сумма выплат основного долга по долгосрочным кредитам и займам,

Вкк - сумма выплат основного долга по краткосрочным кредитам и займам,

Вд - сумма выплаченных дивидендов акционерам предприятия.

Результаты расчета суммы чистого денежного потока по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности позволяют определить общий его размер по предприятию:

ЧДПобщ = ЧДПод + ЧДПид + ЧДПфд.

Управление денежными потоками требует постоянного мониторинга (системы слежения) равномерности и синхронности формирования положительного и отрицательного денежного потока в разрезе отдельных интервалов отчетного периода , для чего можно использовать способ составления динамических рядов (таблица 1.7) и графический прием (рисунок 1.6).

Таблица 1.7

Динамика денежных потоков (тыс.руб)

|

Показатель |

||||||||||||

Рис 1.6. График синхронизации денежных потоков (тыс. руб.)

Приведенные в таблице данные и диаграмма наглядно показывают, в какие периоды у предприятия имеется излишек денежных средств, а в какие недостаток.

Согласно мнению А.С. Сенина: «основной целью анализа ликвидности и платежеспособности предприятия является получение наиболее информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, изменений в структуре активов и пассивов, своевременное выявление и устранение правонарушений и недостатков в финансовой деятельности» .

Анализ ликвидности баланса предусматривает сравнение активов организации, сгруппированных и расположенных в порядке убывания их степени ликвидности, и пассивов, сгруппированных и расположенных в порядке возрастания сроков погашения обязательств .

На практике выделяют высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные активы. Степень ликвидности активов определяется их скоростью превращения в денежные средства.

Согласно мнению Ильиной А.Д. «в бухгалтерском балансе активы организации располагаются в порядке убывания ликвидности и делятся на следующие группы» :

Наиболее ликвидные активы (А1) - активы, обладающие максимальной скоростью обращения. К ним относятся денежные средства и краткосрочные финансовые вложения организации;

Быстро реализуемые активы (А2) - активы, обладающие высокой скоростью реализации. В данную группу входит дебиторская задолженность и прочие оборотные активы;

Медленно реализуемые активы (А3) - активы, обладающие медленной скорость реализации: запасы и налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;

Труднореализуемыми активами (А4) являются внеоборотные активы организации.

В тоже время пассивы бухгалтерского баланса группируются по степени срочности погашения обязательств и подразделяются на следующие группы:

Наиболее срочные обязательства (П1) - пассивы, имеющие высокую срочность погашения, а именно кредиторская задолженность;

Краткосрочными пассивами (П2) являются организации;

Долгосрочными пассивами (П3) признаются долгосрочные обязательства;

Постоянные пассивы (П4) - собственный капитал предприятия.

Как отмечает Г.В. Савицкая «для осуществления анализа ликвидности баланса организации необходимо сопоставить итоги сгруппированных активов и пассивов. Бухгалтерский баланс признается абсолютно ликвидным при выполнении следующих неравенств» :

А1 > П1 - данное неравенство означает, что организация в состоянии вовремя погасить наиболее срочные обязательства за счет средств наиболее ликвидных активов;

А2 > П2 - соблюдение данного неравенства показывает, что организация имеет возможность рассчитаться по краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами;

А3 > П3 - выполнение данного неравенства означает, что организация за счет медленно реализуемых активов способна погасить долгосрочные займы;

А4 ≤ П4 - данное неравенство выполняется автоматически, если соблюдаются предыдущие неравенства .

Вне зависимости от состава и методики группировки активов и пассивов баланса, исходя из данных подходов различных авторов, в итоге сопоставление осуществляется единственным методов, который представлен выше. При этом различные авторы корректируют сопоставление данных на знак «≤» или «˂», а так же «≥» или «>».

В таблице 1 представлены основные подходы к группировке актива и пассива бухгалтерского баланса по степени ликвидности.

Таблица 1 - Анализ подходов к группировке актива и пассива бухгалтерского баланса

|

Группы активов и пассивов |

||||||

|

Вахрушина М.А. |

Мельник М.В. |

Шеремет А.Д. |

Казакова Н.А. |

Жминько С.И. |

||

|

А1 Наиболее ликвидные активы |

Денежные средства и денежные эквиваленты. Финансовые вложения |

Денежные средства и денежные эквиваленты. Финансовые вложения |

Денежные средства и денежные эквиваленты. Финансовые вложения |

Денежные средства и денежные эквиваленты. Финансовые вложения |

||

|

А2 Быстро реализуемые активы |

Прочие оборотные активы |

Дебиторская задолженность. Прочие оборотные активы |

Краткосрочная дебиторская задолженность Прочие оборотные активы |

Дебиторская задолженность. Запасы (Готовая продукция и товары для перепродажи) |

Дебиторская задолженность. Прочие оборотные активы |

|

|

А3 Медленно реализуемые активы |

Финансовые вложения (вн. активы) |

|||||

|

А4 Трудно реализуемые активы |

Внеоборотные активы. Долгосрочная дебиторская задолженность |

Внеоборотные активы |

Внеоборотные активы - финансовые вложения (вн. активы) - долгосрочная дебиторская задолженность |

Основные средства Доходные вложения в материальные ценности Финансовые вложения Прочие внеоборотные активы |

Внеоборотные активы - финансовые вложения |

|

|

П1 Наиболее срочные обязательства |

Кредиторская задолженность |

Кредиторская задолженность Прочие обязательства Оценочные обязательства Доходы будущих периодов |

Кредиторская задолженность Прочие обязательства Оценочные обязательства |

Кредиторская задолженность. Прочие обязательства |

Кредиторская задолженность |

|

|

П2 Краткосрочные пассивы |

Краткосрочные заемные средства Прочие краткосрочные обязательства Оценочные обязательства |

Краткосрочные заемные средства |

Краткосрочные заемные средства |

Краткосрочные заемные средства |

Краткосрочные заемные средства |

|

|

П3 Долгосрочные пассивы |

Долгосрочные заемные средства |

Долгосрочные обязательства |

Долгосрочные обязательства |

Долгосрочные обязательства |

Долгосрочные обязательства |

|

|

П4 Постоянные пассивы |

Собственный капитал. Доходы будущих периодов |

Капитал и резервы |

Капитал и резервы. Доходы будущих периодов |

Капитал и резервы |

Капитал и резервы |

|

Группа А1 «Наиболее ликвидные активы» у всех ученых совпадает, сюда отнесены финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты, включающие денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.

В состав быстро реализуемых активов М.А. Вахрушина и А.Д. Шеремет относят Краткосрочную дебиторскую задолженность и прочие оборотные активы. В свою очередь, М.В. Мельник , помимо прочих оборотных активов, сюда относит и краткосрочную и долгосрочную дебиторские задолженности. Казакова Н.А. включает в эту группу только ту часть запасов, которая быстро может реализовываться, а именно готовую продукцию, товары для перепродажи и отгруженные товары.

В группу А3 все ученые относят запасы и НДС по приобретенным ценностям. А.Д. Шеремет относит в данный раздел еще финансовые вложения.

У всех ученых группа «Трудно реализуемые активы» включает внеоборотные активы, но, помимо этого, М.А.Вахрушина сюда добавляет долгосрочную дебиторскую задолженность, а А.Д. Шеремет - исключает финансовые вложения и добавляет к этому долгосрочную дебиторскую задолженность.

В группу П1 «Наиболее срочные обязательства» все ученые относят краткосрочную кредиторскую задолженность. М.В. Мельник и А.Д. Шеремет также относят в эту группу прочие краткосрочные обязательства и оценочные обязательства. И только М.В.Мельник помимо относит в группу П1 еще и доходы будущих периодов.

Все ученые сошлись во мнениях касательно П2 и включили в этот раздел краткосрочные заемные средства,. М.А.Вахрушина включает, прочие обязательства, отложенные налоговые обязательства и оценочные обязательства.

В группу П3 М.А. Вахрушина включает долгосрочные заемные средства, а М.В. Мельник и А.Д. Шеремет включают сумму всех долгосрочных обязательств.

У всех ученых группа постоянных пассивов, то есть П4 состоит из разных составляющих. Например, М.А.Вахрушина включает в эту группу собственный капитал и доходы будущих периодов. М.В.Мельник включает в П4 Капитал и резервы. И, наконец, А.Д. Шеремет включает в данную группу капитал и резервы и доходы будущих периодов. В ряде случаев такой подход выглядит вполне логичным, поскольку в конечном итоге доходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовые результаты организации.

Целью анализа ликвидности и платежеспособности является изучение возможностей организации и наличия у нее денежных средств и их эквивалентов, в достаточном количестве, что бы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность в определенные сроки.

К основным задачам анализа ликвидности и платежеспособности можно отнести:

Осуществление группировки активов бухгалтерского баланса по степени ликвидности;

Расчет показателей платежеспособности;

Определение факторов, влияющих на изменение показателей платежеспособности;

Разработка мер по улучшению ликвидности и платёжеспособности организации.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:

1. Если выполняется первое неравенство А1 ≥ П1, то это говорит о том, что на момент составления бухгалтерского баланса, организация является платежеспособной и у нее имеется достаточно средств для покрытия срочных обязательств.

2. Если выполнимо неравенство А2 ≥ П2, то быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит.

3. Если выполнимо неравенство А3 ≥ П3 , то в будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления баланса.

Если выполняются первые три неравенства, то обязательно выполняется последнее неравенство, которое имеет глубокий экономический смысл: наличие у предприятия собственных оборотных средств; соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости.

От классического подхода, функциональный отличается тем, что вместо классических неравенств, сравнивающих различные группы пассивов и активов, проводит сопоставление:

1. А3 и П1, что позволяет понять способны ли запасы обеспечить кредиторскую задолженность, что является логичным, ведь российские компании зачатую расплачиваются с поставщиками по мере реализации готовой продукции, товаров или оказание услуг.

2. А1+ А2 и П2, показывает, есть ли возможность финансирования внеоборотных активов и есть ли устойчивые источники, частично финансирующие оборотные активы.

3. А4 и П3+ П4,помогает узнать возможно ли погашать краткосрочные кредиты и займы за счет дебиторской задолженности.

А1+ А2 ≥ П2 (2)

А4 и П3≤ П4 (4)

Необходимо обратить внимание на имеющийся недостаток классической системы неравенств абсолютной ликвидности баланса. Суть недостатка в следующем: система не отражает возможности покрытия обязательств за счет избытка активов более ликвидной группы. Результатом ее применения могут стать неверные выводы о неполной ликвидности баланса (когда А2 ≤П2 и/или А3≤П3), тогда как в действительности имеет место его ликвидность и даже сверхликвидность.

В силу того, что методика по функциональному подходу отражает интересы менеджмента и иллюстрирует функциональное равновесие между активами и источниками их финансирования в финансово-хозяйственной деятельности организации, она более подходящая для анализа российских организаций, поскольку учитывает их специфику .

Согласно мнению Лытневой Н.А. «для более детального определения платежеспособности организации на практике используют финансовые коэффициенты. С целью обобщения оценки ликвидности организации используют следующие относительные коэффициенты ликвидности» :

1. Коэффициент абсолютной ликвидности является жестким критерием ликвидности организации и показывает, какая часть кредиторской задолженности организация может быть погашена в кротчайшие сроки с помощью денежных средств и краткосрочных ценных бумаг.

2. Коэффициент быстрой ликвидности показывает ту часть текущих обязательств, которая может быть погашена организацией как за наличные денежные средства, так и за счет реализации продукции, товаров услуг.

3. Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности организации в условиях не только своевременных расчетов с дебиторами и реализации собственной продукции, но и реализации в случае необходимости прочих материальных активов.

При анализе ликвидности баланса организации каждый из рассмотренных выше коэффициентов рассчитывается на начало и конец отчетного периода .

Исследование методик расчета показателей платежеспособности таких авторов как Вахрушина М.А., Мельник М.В, Шеремет А.Д. показал, что в опубликованных материалах встречаются разные нормативные значения коэффициента текущей ликвидности. Они варьируют в диапазоне от 1 до 2. Практика показывает, что у многих успешно функционирующих компаний фактическое значение этого коэффициента ниже 1 и находится в интервале от 0,5 до 0,9. Для устранения этого недостатка следует учитывать специфику и скорость оборота оборотных активов в конкретных отраслях национальной экономики при определении пороговых значений коэффициента текущей ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле:

КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) (5)

Коэффициент быстрой ликвидности определяется по формуле:

КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2) (6)

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле:

КАЛ. = А1 / (П1 + П2) (7)

Кроме выше представленных показателей, только Мельник М.В, предлагает еще один: «перспективная ликвидность (ПЛ) - это прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платеже»

ПЛ = А3 - П3 (8)

Практически идентичную методику системы и расчета показателей платежеспособности предлагает Казакова Н.А. .

Коэффициент текущей ликвидности (полного покрытия) = Скорректированные оборотные активы / Скорректированные заемные обязательства. (9)

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить текущее финансовое состояние фирмы и показывает достаточность у предприятия оборотных средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Низкий уровень ликвидности может быть следствием затруднений в продаже продукции, увеличения дебиторской задолженности и др. Соотношение менее 1 означает, что у фирмы нет достаточного количества средств для погашения своих краткосрочных обязательств, и свидетельствует о наличии финансового риска и об угрозе банкротства, поэтому этот коэффициент не может быть меньше 1. Соотношение 2: 1 означает нормальную степень ликвидности, когда фирма имеет достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств. Соотношение 3: 1 и выше считается нежелательным, так как может свидетельствовать о наличии у фирмы средств больше, чем она может эффективно использовать, что влечет за собой снижение показателя рентабельности активов. Вместе с тем высокое значение показателя ликвидности фирмы привлекает потенциальных инвесторов, что является положительным фактором. В России нормальным считается значение этого коэффициента от 1 до 2.

Коэффициент критической ликвидности (Промежуточного покрытия) = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность) или (Итого оборотных активов - Запасы - НДС по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Скорректированные краткосрочные пассивы. (10)

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает отношение ликвидных средств к краткосрочной задолженности и свидетельствует о способности фирмы быстро погасить свои текущие обязательства при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный средней продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. Ограничение в мировой практике: 1-2, что вытекает из условия платежеспособности. Но в российской практике считается, что теоретически оправданные значения этого коэффициента лежат в диапазоне 0,7-0,8.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Абсолютного покрытия) = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Скорректированные заемные обязательства. (11)

Коэффициент абсолютной ликвидности, который равен отношению величины наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочной задолженности, предприятие может погасить в ближайшее время. Теоретически нормальное значение в мировой практике коэффициента абсолютной ликвидности 0,2-0,25. Это означает, что каждый день подлежат погашению 20-25% краткосрочных обязательств, а в случае поддержания остатка денежных средств на уровне отчетной даты эта краткосрочная задолженность может быть погашена за 4-5 дней.

Жминько С.И. предлагает следующую систему и методику расчета показателей платежеспособности:

1. Коэффициент комплексной оценки ликвидности бухгалтерского баланса:

где, А1, А2,…. П3 - суммы соответствующих групп по активу и пассиву;

а1, а2, а3 - весовые коэффициенты.

Общий коэффициент ликвидности баланса показывает отношение суммы всех ликвидных средств организации к сумме всех платежных обязательств при условии, что различные группы ликвидности средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения поступления средств и погашения обязательств. Этот показатель позволяет сравнивать балансы организации, относящиеся к разным отчетным периодам, а также балансы различных организаций и выяснять степень ликвидности того или иного баланса.

Весовые коэффициенты можно с определенной степенью условности установить в пределах: для первой группы активов — 1,0, а если имеются наряду с денежными средствами краткосрочные финансовые вложения — 0,95, так как они являются только денежными эквивалентами; для второй группы — 0,5—0,9; для третьей — 0,2—0,5.

Весовые коэффициенты для групп пассива можно определить: для первой группы — 1,0; для второй — 0,5—0,7 (в зависимости от сроков погашения краткосрочных кредитов и займов); для третьей — 0,2—0,5, так как дата погашения долгосрочных кредитов и займов или погашение только их части может наступить не в отчетном году. Величина весового коэффициента не может быть строго установленной из - за того, что состав каждой группы активов (пассивов) может меняться как в сторону повышения ликвидности (погашения), так и снижения.

2. Коэффициент абсолютной ликвидности:

где, ДС — денежные средства;

КФВ — краткосрочные финансовые вложения;

Отек — краткосрочные обязательства по платежам (текущие обязательства).

3. Коэффициент быстрой ликвидности:

где, Апроч — прочие активы;

ДЗ — дебиторская задолженность.

4. Коэффициент текущей ликвидности:

где, ОбС — текущие активы (оборотные средства);

Отек — текущие обязательства (краткосрочные обязательства).

Таким образом, оценка методик анализа ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности организации позволила сделать вывод о том, что разные ученные предлагают свое видение на группировку активов и пассивов бухгалтерского баланса по степени ликвидности, при этом анализ показателей платежеспособности проводится идентичными методами расчета, кроме того, некоторые авторы, выделяют дополнительные показатели, способные, по их мнению, оценить уровень платежеспособности организации.

Министерство образования и науки РФ

Федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего профессионального

образования

«Сибирский

государственный индустриальный университет»

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Экономический анализ»

Руководитель: с.п. Жданова Н.Г.

Исполнитель:

студент гр. ЭЭТ-091

Беспалова Р.Б.

Новокузнецк

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1.1 Понятие ликвидности

и платежеспособности предприятия, их

виды 4

1.2 Сравнительная характеристика методик

анализа и систем показателей оценки ликвидности

и платежеспособности предприятия 10

2 Анализ финансового состояния ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 21

2.1 Краткая характеристика деятельности

ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 21

2.2 Анализ имущественного

состояния и капитала ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 22

2.3 Анализ ликвидности баланса ЗАО

«УНИВЕРБЫТ» 30

2.4 Оценка финансовой устойчивости ЗАО

«УНИВЕРБЫТ» 36

2.5 Оценка несостоятельности ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 44

2.6 Анализ финансовых результатов деятельности

ЗАО «УНИВЕРБЫТ» 45

2.7 Оценка деловой активности ЗАО

«УНИВЕРБЫТ» 53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57

Список используемой литературы: 60

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы заключается в необходимости обязательной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия, динамика показателей которых дает ценную, своевременную и разнообразную информацию для принятия важных управленческих решений заинтересованным сторонам хозяйственной деятельности, позволяя уменьшить риск банкротства организаций особенно в условиях финансового кризиса. Анализ

платежеспособности и ликвидности является

основой эффективного управления предприятием.

Целью настоящей

курсовой работы является рассмотрение

современных методик анализа ликвидности

и платежеспособности предприятия.

Для достижения

поставленной цели необходимо решить

следующие задачи:

-

Рассмотреть понятия и виды ликвидности и платежеспособности предприятия;

Сравнить методики анализа ликвидности и платежеспособности;

Выявить проблему методик оценки ликвидности и платежеспособности предприятия;

Проследить сходства и различия методик отечественных авторов.

Предметом являются методики анализа ликвидности и платежеспособности предприятия.

Теоретической основой для написания курсовой работы являются статьи следующих авторов: Войтоловский Н.В., Ефимова О.В., Шеремет А.Д., Чернов В.А., Савицкая Г.В., Любушин Н.П.,Гиляровская Л.Т., Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф., Прыкина Л.В. и др.

1 Сравнительная характеристика авторских методик анализа ликвидности и платежеспособности предприятия

-

Понятие ликвидности и платежеспособнос ти предприятия, их виды

Предприятие считается платежеспособным, если его общие активы больше, чем долгосрочные обязательства. Предприятие ликвидно, если его текущие активы больше, чем краткосрочные обязательства. При этом важно учитывать, что для успешного управления финансовой деятельностью предприятия наличные (денежные) средства более важны, чем прибыль. Их отсутствие на счетах в банке в силу объективных особенностей круговорота средств (несовпадение момента потребности в них и высвобождения средств в каждый данный момент) может привести к кризисному финансовому состоянию предприятия.

В практике современного предприятия до сих пор существует путаница между двумя понятиями: ликвидность и платежеспособность. Между тем, они вовсе не идентичны. Рассмотрим эти два понятия подробнее. Существует ряд определений платежеспособности. По определению Ткачук М. И. и Киреева Е.Ф., платежеспособность обязательств в конкретный период времени. По их мнению, платежеспособность - это реальное состояние финансов предприятия, которое можно определить на конкретную дату или за анализируемый период времени.

Савицкая Г.В. дает следующее определение платежеспособности: платежеспособность - это возможность своевременно погашать свои платежные обязательства наличными ресурсами.

По мнению Шеремета А.Д., платежеспособность организации является сигнальным показателем, в котором проявляется ее финансовое состояние. Под платежеспособностью он подразумевает способность организации вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды.

В экономической литературе различают текущую платежеспособность, которая сложилась на текущий момент времени, и перспективную платежеспособность, которая ожидается в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Текущая (техническая) платежеспособность означает наличие в достаточном объеме денежных средств и их эквивалентов для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Отсюда основными индикаторами текущей платежеспособности является наличие достаточной суммы денежных средств и отсутствие у предприятия просроченных долговых обязательств.

Перспективная платежеспособность обеспечивается согласованностью обязательств и платежных средств в течение прогнозного периода, которая в свою очередь зависит от состава, объемов и степени ликвидности текущих активов, а также от объемов, состава и скорости созревания текущих обязательств к погашению.

Низкий уровень платежеспособности, выражающийся в недостатке денежной наличности и наличии просроченных платежей, может быть случайным (временным) и хроническим (длительным). Поэтому, анализируя состояние платежеспособности предприятия, нужно рассматривать причины финансовых затруднений, частоту их образования и продолжительность просроченных долгов.

Оценка платежеспособности предприятия осуществляется на основе показателей ликвидности.

В самом узком смысле, ликвидность - это способность превращения имущества и других активов организации в наличные деньги.

Во-первых, платежеспособность – условие ликвидности предприятия. Платежеспособность – условие, при котором обязательства могут быть выплачены, когда подойдет срок.

Во-вторых, платежеспособность предприятия приравнивается к краткосрочной ликвидности. Платежеспособность предприятия – способность своевременно производить платежи по своим срочным обязательствам.

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Основными признаками платежеспособности являются наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В-третьих, существует взгляд на платежеспособность как характеристику финансовой устойчивости предприятия. Платежеспособность – возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния предприятия, его устойчивости.

Таким образом, платежеспособность – моментная характеристика предприятия, отражающая наличие свободных расчетных средств в объеме, достаточном для немедленного погашения требований кредиторов, пролонгировать которые невозможно.

Г.В. Савицкая отмечает, что ликвидность характеризуется временем, необходимым для превращения активов в денежные средства.

Большинство авторов в зависимости от характеризуемого анализа выделяют следующие виды ликвидности: ликвидность активов предприятия, ликвидность баланса, ликвидность предприятия.

Можно выделить следующие группы определений ликвидности активов предприятия, приводимые отечественными и зарубежными авторами.

Во-первых, ликвидность активов трактуется как аналитическая величина, характеризующая распределение активов по оси времени.

Ликвидность активов – величина, обратная времени, необходимому для превращения их в деньги.